近年、ビジネスやマーケティングの現場では「NI分析」という言葉を耳にする機会が増えています。

ですが、まだあまり一般的に浸透していないため、「NI分析って何?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、NI分析の概要やメリット、実際の活用事例までをわかりやすく解説します。

NI分析とは?

「NI分析」とは、Needs(ニーズ)とImportance(重要性)の頭文字をとった分析手法で、

-

顧客や市場のニーズ(Needs)

-

そのニーズの重要度(Importance)

の2軸で評価・整理を行う分析です。

つまり

「お客様は何を求めているのか」

「そのニーズはどれほど重要なのか」

を可視化し、事業戦略やサービス改善に活かすためのフレームワークです。

シンプルですが、顧客志向の強いビジネスにおいて非常に有効な分析方法です。

なぜNI分析が必要なのか?

現代の市場は多様化・成熟化が進んでおり、顧客の要望も複雑化しています。

そのため「なんとなくニーズがありそう」といった感覚的な判断だけでは、事業の成功は難しいのが現状です。

NI分析を活用すれば

✅ ニーズの把握

✅ そのニーズに対する優先順位付け

ができ、より効率的にリソースを集中させる戦略を立てられます。

NI分析の進め方

では、実際にどのようにNI分析を進めるのか、基本的な流れを紹介します。

-

ニーズの洗い出し

アンケート調査やヒアリング、SNS分析などを使い、顧客の声を幅広く集めます。 -

重要度の評価

集めたニーズの中から、どの項目が顧客にとって本当に重要なのかを数値化・ランク付けします。 -

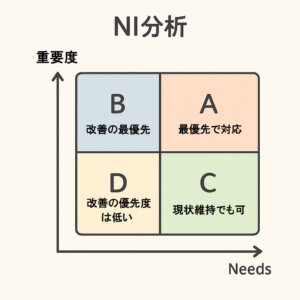

マトリクスで整理

縦軸にニーズの大きさ(需要の強さ)、横軸に重要度をとり、マトリクスに配置します。 -

優先事項の決定

マトリクスの右上(ニーズが大きく、かつ重要度が高い領域)の要素を優先して取り組む施策として決定します。

NI分析を活用した事例

例えば、ある飲食チェーンが

「ファミリー層をもっと取り込みたい」という課題を抱えていたとします。

-

アンケートでニーズを調査したところ

「子連れで入りやすい雰囲気」「お子様メニューの充実」

といった声が多かった。 -

さらに、子育て世代にヒアリングした結果

「お子様メニューの品数が少ないのは致命的」

という強い要望があった。 -

これをNI分析で整理すると

「お子様メニューの充実」がニーズも大きく重要度も高いと特定できたため、

新メニュー開発に集中する施策を打つことができました。

結果として、ファミリー層の利用率が向上したという実例があります。

まとめ

NI分析は

✅ 顧客の「求めていること」

✅ その「優先度」

をしっかり可視化できるシンプルで強力なフレームワークです。

競争が激しい市場環境で勝ち残るためにも、ぜひNI分析を活用してみてください。

NI分析テンプレート(例)

以下のフォーマットで整理すると、誰でも簡単にNI分析を進められます。

エクセルなどに転記してそのまま利用してもOKです。

✅ 1. ニーズ洗い出しシート

| No. | 顧客の声・要望 | ニーズの内容 | 出典・根拠 |

|---|---|---|---|

| 1 | 例: 小さい子どもと一緒に食事しやすいお店が少ない | ファミリーで入りやすい飲食店 | アンケート(n=100) |

| 2 | 例: お子様メニューがワンパターンすぎる | 子ども向けメニューの多様化 | 店舗スタッフヒアリング |

| 3 |

→ できるだけ多くの「顧客の声」をこの表に集めてください。

✅ 2. ニーズの重要度評価シート

| No. | ニーズの内容 | ニーズの大きさ(需要の強さ) | 重要度(顧客の優先度) | コメント |

|---|---|---|---|---|

| 1 | ファミリーで入りやすい飲食店 | 4(5段階) | 5(5段階) | 利用頻度が高い層からの声 |

| 2 | 子ども向けメニューの多様化 | 5(5段階) | 5(5段階) | 競合との差別化要因になる |

| 3 |

→ 5段階評価などを用いて定量的にスコアをつけるのがおすすめです。

✅ 3. NIマトリクス

最後にマトリクスで優先度を視覚化します。

縦軸に「ニーズの大きさ」、横軸に「重要度」を配置します。

-

右上エリア(重要度大・ニーズ大) → 最優先で取り組む

- 左上エリア(重要度大・ニーズ小) → 潜在市場の掘り起こし

-

右下エリア(重要度小・ニーズ大) → 時期をみて検討、現状維持でも可

-

左下エリア(重要度小・ニーズ小) → 優先度低い

テンプレートの活用ポイント

✅ データは必ず「顧客の声」から集める

→ 感覚や社内視点だけでなく、実際のアンケートやSNSの口コミなどを基にする

✅ 項目はできるだけ定量化(数値化)する

→ 客観的に比較がしやすくなる

✅ メンバー複数で評価する

→ 主観に偏らないように、複数人でスコアを出す

このテンプレートを使えば、初めてNI分析を導入する企業やチームでもスムーズに始められるはずです。

NI分析の導入手順

✅ ステップ 1:目的を明確にする

-

何のためにNI分析を行うのかを決めます。

例:-

新規サービス開発

-

既存サービスの改善

-

顧客満足度向上

-

-

目的が曖昧だと分析の方向性がぶれてしまうため、必ずチームで合意しておきましょう。

✅ ステップ 2:情報を収集する

-

顧客アンケート

-

インタビュー

-

SNSやレビューサイトの口コミ

-

社内の顧客接点担当者(営業・カスタマーサポートなど)からのヒアリング

など、生の顧客の声を幅広く集めます。

ポイントは、

👉 数を多く集める

👉 具体的なエピソードを拾う

ことです。

✅ ステップ 3:ニーズを洗い出す

-

収集した情報を分析し、どんなニーズがあるのかを項目ごとに整理します。

-

重複しているものはまとめて、表にリスト化しましょう。

(テンプレートの「ニーズ洗い出しシート」を活用すると便利です)

✅ ステップ 4:重要度を評価する

-

洗い出したニーズに対して、

-

どれだけ多くの顧客が求めているか(需要の大きさ)

-

そのニーズの優先度はどの程度か

を、5段階などで評価します。

-

-

評価には、社内の複数メンバーの視点を取り入れると偏りを減らせます。

✅ ステップ 5:マトリクスに整理する

-

重要度(横軸)

-

ニーズの大きさ(縦軸)

でマトリクスを作成し、

各ニーズをプロットして可視化します。

→ 右上の領域(重要度・ニーズともに高い) に入ったものを優先的に施策化します。

✅ ステップ 6:アクションプランを決定する

-

マトリクスで抽出した優先度の高い項目に対して

-

どのような施策を行うか

-

いつまでに

-

誰が

を決め、具体的なアクションプランに落とし込みます。

-

✅ ステップ 7:定期的に見直す

-

顧客ニーズは時代や環境で変化します。

-

NI分析も一度きりではなく、半年〜1年に一度は再評価する仕組みにすると、変化に追随しやすくなります。

NI分析導入のポイント

✅ 顧客の声が命

→ 社内の思い込みだけで判断しないこと

✅ 数値化・可視化が重要

→ あいまいな表現ではなく、必ず数値で示す

✅ チームで進める

→ 一人で完結させず、複数の意見を交えてバランスをとる

これらの手順を踏めば、

「ニーズは分かっているつもりだけど、優先順位が決められない」

という状態をしっかり打破できます。